FRONTEND CONFERENCE 2019に参加した(エモい話編)

DroidKaigi 2017以来ぶりの大型テックカンファレンス参加しました。 oO(いまさらあの時レポートブログ書かなかったことを後悔)

実はチケットを取りそびれたまま完売していたのですが、若干名のブログ枠があるとのことで参加させていただくことができました!

※このブログは非技術縛りなのでエモい話を書いて、各セッションの話は別の場所に書こうと思ってます。

エンジニアとデザイナーのあいだ

多分ユーザーの存在やどう使われるか何が良いかを考えながらコード書いてきたタイプで(特にみてね作ってたときはインタビューに参加してた)、最近は(デザイナー&PdM不足もあり)レイアウトの検討やアイコンの作成などにも手を出してたり。mixi.jp時代の戦友の重田先生がUXエンジニアを名乗っていることに感化されてきた部分もあるかもしれないけど、自分はやはり「人」の方に近づくことを選びつつあります。

技術もデザインも両方自分ごとにしたいと思う中、その垣根が意識してか取り払われている今回のカンファレンスに参加できたことはとても刺激になりました。そうそうこういう話を聞きたかった!したかった!!みたいな手応えがあって、また1つ居場所を見つけた感じがしました。

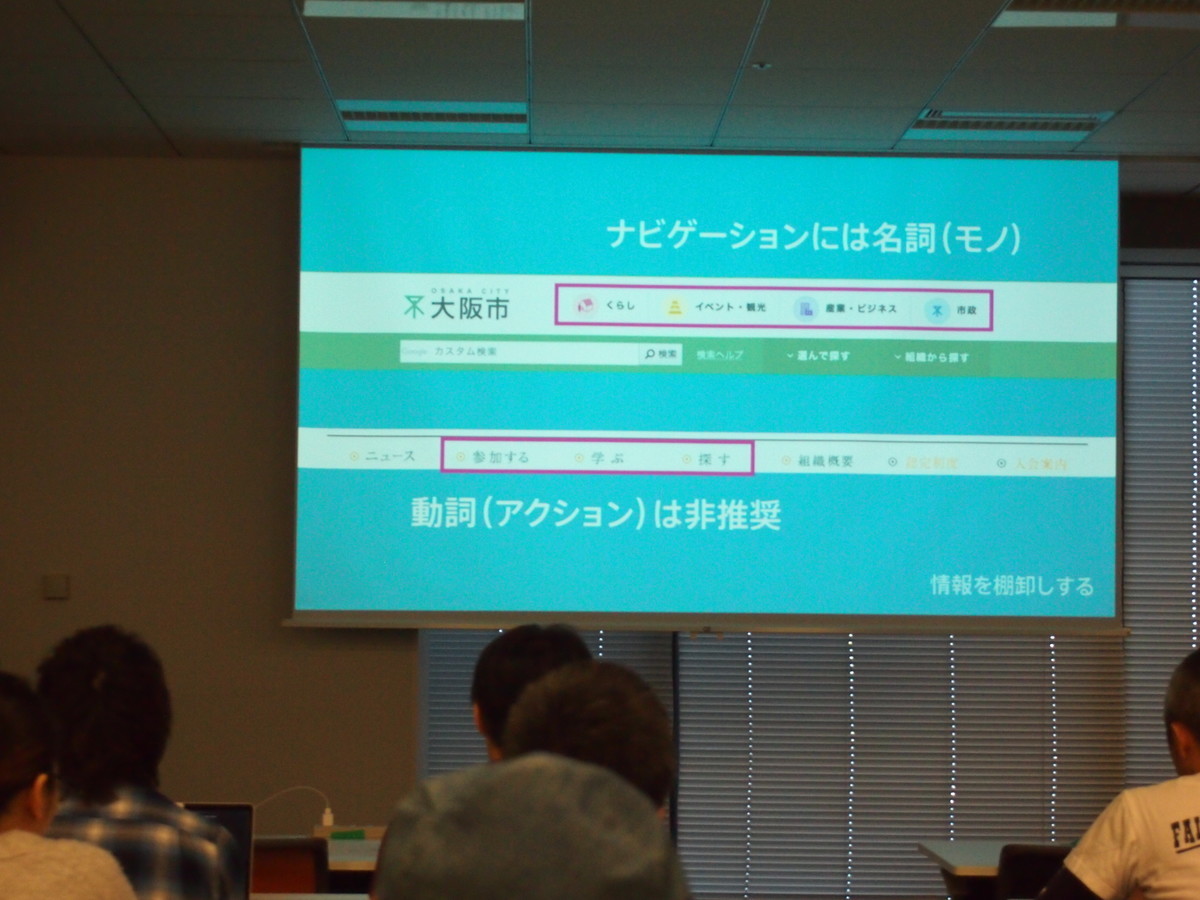

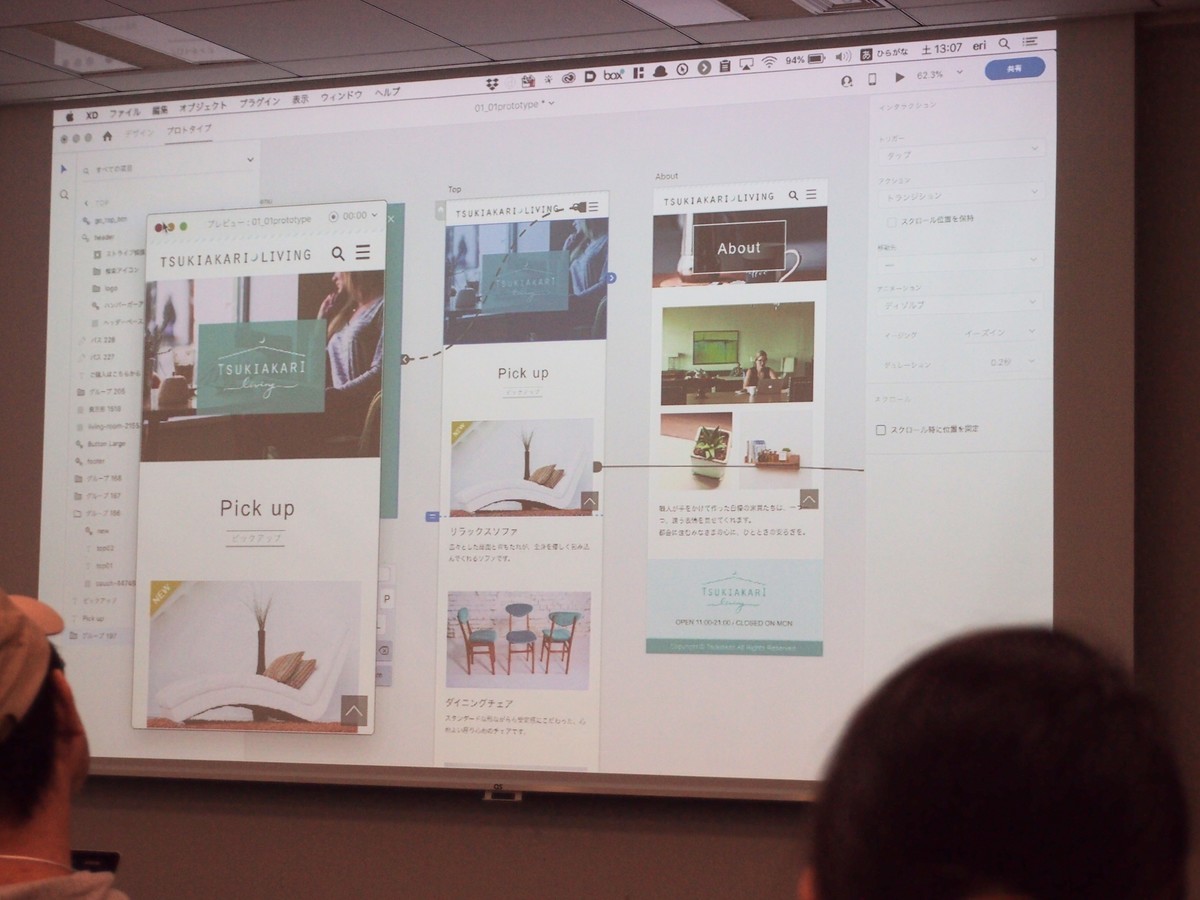

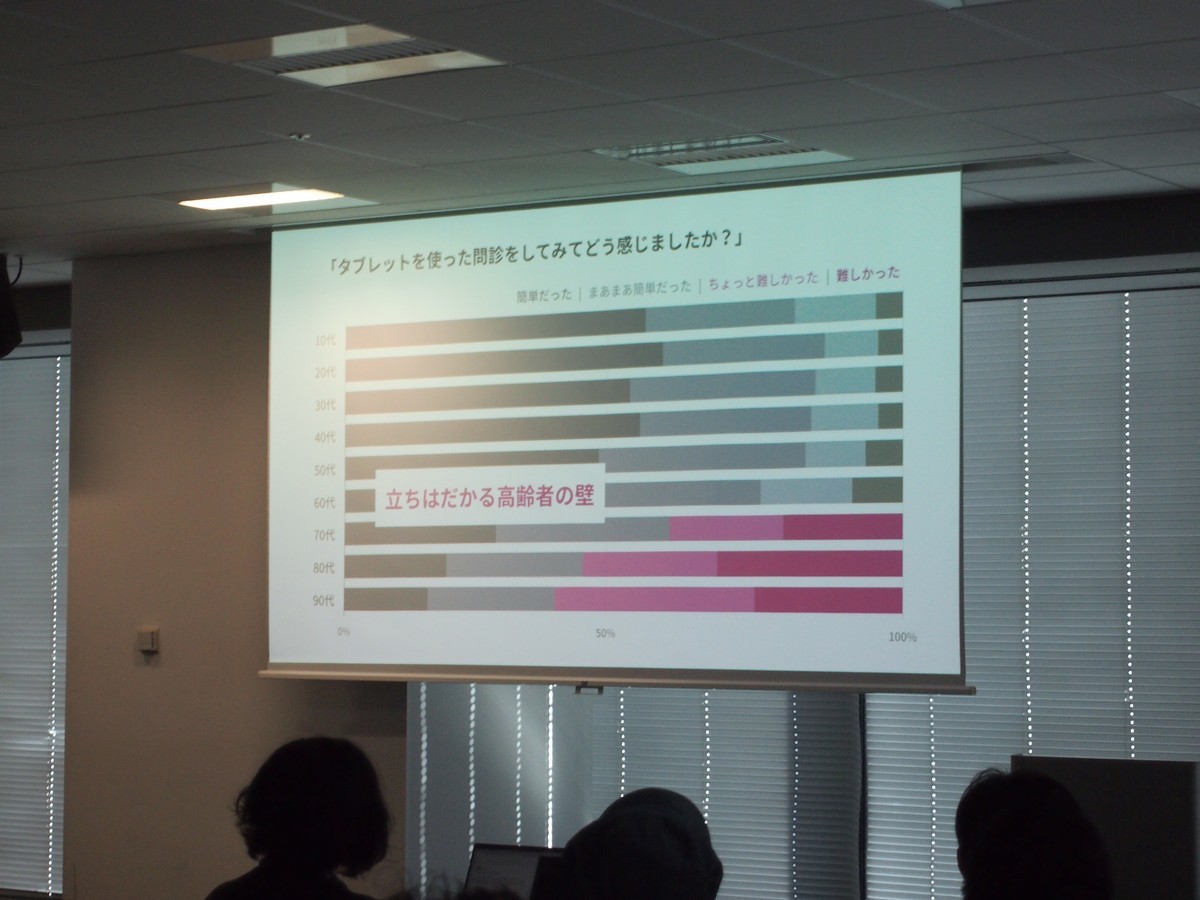

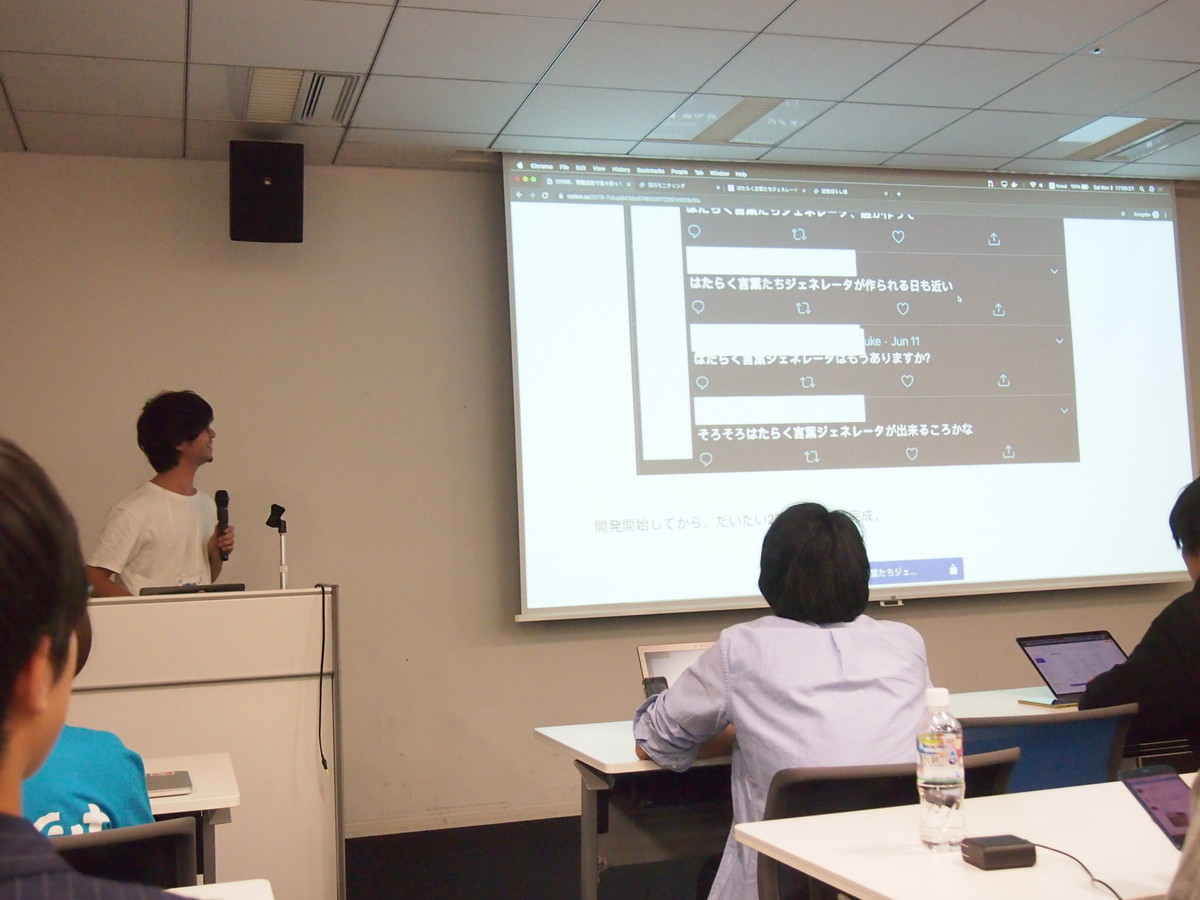

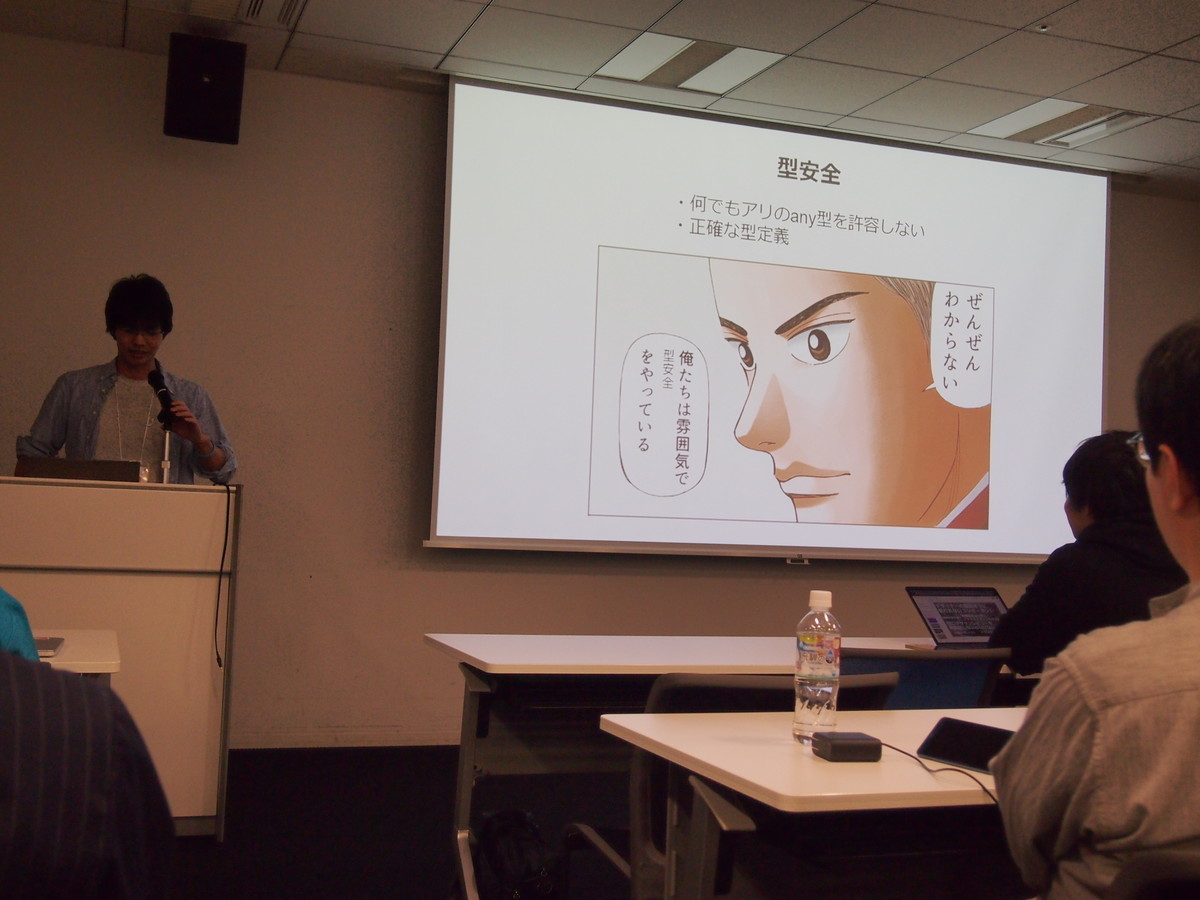

↑参加させていただいたデザイン系のセッション。技術系も含めどのセッションも知見にあふれてすばらしかったです。中でも神保さんの発表は、本当にユーザーのことを考えて何かを作るというのはどうやるのかの事例が詰まっていてすごかったです(視野を絞るゴーグル掛けて試したりする。いくつも質問されていた)。エンジニアやデザイナーじゃなくてもぜひ・・!

お祭り、人と話すということ

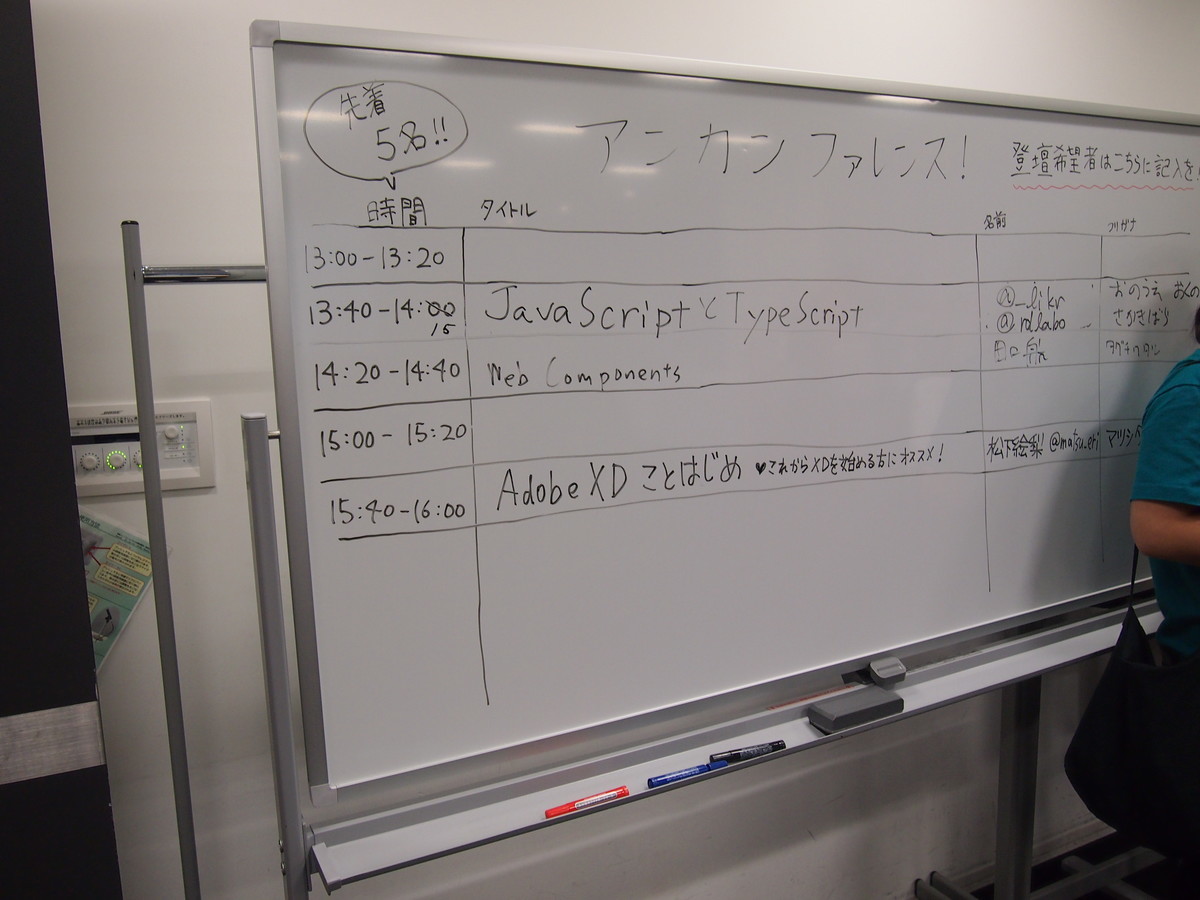

セッション登壇者だけじゃなく登壇・参加できるLTやハンズオンも用意されていて、エンジニア・デザイナーという括りの垣根崩しだけでなく、初心者からコテコテの人まで楽しめる構成でした。懇親会前のLTはどれもテンポが良く、いっぱいセッション聞いてそろそろ疲れたなというタイミングで「あるある」とか笑いが供給されてきた。楽しかったです!

懇親会では、個別指導塾の役員でありながらコードも仕事(!)という経歴を持ち、Flutter for Webでヌルヌル動くアニメーションを披露されていた大西優司さんと、最近行った勉強会をどれも主催(orお手伝い)されているjiyuujinさんとで話してたとき、勉強会の会場探しますよ!ハンズオン手伝いますよ!という話がトントンと進んでいくでいく様子は圧巻でした。「興味ある人何人か見つけたのでやれそうです!」と帰る前おっしゃっていて、繋がりと行動力の大切さが身に染みました(精進します・・)。

あと関西だからかフロントエンドだからかわからないけど、話した方の業種というかバックグラウンドというかが多様で新鮮でした。 話してくださったみなさんありがとうございました!

関西の可能性

ぶっちゃけ最近関西に住んでいることにくすぶってというか東京を羨ましく思っていた面があったけど、その感じていた壁が崩れつつある気がします。カンファレンスや勉強会はRubyKaigiのように毎年場所を変えているもの以外はどうしても東京が多いなぁと思ってた(じゃあお前が開けやというのは耳が痛いw)けど必ずしもそうではなかった。次回はスタッフとして盛り上げていけたらななどと思っております。(言霊実行

それに、引っ越しとともにネイティブアプリからWebに転向したこともあり「デザインと密接(なので直コミュニケーションが必要)なものはほぼ東京限定だな・・」と思ってたけど、打ち上げに引き込んでくださった登壇者のコンチさんが名古屋からフルリモートでオフィスが東京の会社(bellFace)に正社員勤務しているデザイナー(しかもコード書く)とのことで、リモートデザイナーは実現可能だということに密かに衝撃を受けました。 oO(デザイナー側から見たエンジニアとの協業についてとかのお話も聞かせていただきましたm(_ _)m

関西は(?)VueとAngularが強いように感じたので、関西でReactを盛り上げていきたい、勉強会もっとしたい、という話もしていて、あとReact関連の発表も近いうちに頑張ろうと思います。やるぞ!

何かとりとめのないブログになってしまった・・。楽しかったです、ありがとうございました!

謝辞:参加当日と翌日はyomeがワンオペ育児を担当してくれましたm(_ _)m

(潜在)保育士になりました

資格のみだけど保育士になりました(9月の話)。潜在保育士です。

保育士になった理由

きっかけは、たまたま新宿で本屋さんによったときに、保育士のテキストを見かけたことと、それを手に取ったことをyomeが後押ししてくれたこと。だけど伏線や理由ならいくらでもあった。

- 子どもが好きで、子どもに関わることをしたい

- 信憑性が不明な子育てメディアや古い・偏った情報が溢れる中、正しい知識を持つことが大切だと思った

- 子育てや保育政策などについてTwitterなりで口を挟む機会が多いけど、そこまで言うなら保育士資格ぐらい持っておけよという気持ちになった

当時みてねの開発をしていたのも、子ども・子育てに関わる何かをしたかったという思いが強かった。今初等教育に関わる理由の1つでもある。

思い - 親

自分もyomeも親が離婚していてかつ父親の子育てに疑問を感じていたので、妊娠どころか結婚前から必然的に子育ての話をすることが多かった。

自分の父が、出産のときにスキー場に居て友達に怒られるまで帰ろうともしなかったという話を聞いたり、休みの日に全然一緒に出かけようとしなかったり、あと毎日のように夜中22時以降に家に帰ってきたりしてたのは大きいはず。それから父の仕事は金型の設計・・すなわちエンジニアであったこともまた、エンジニアと子育てが両立可能であることを証明したいという人生命題につながってる。

そういうのを考えたり話したりしてた結果、立ち会い出産するんだとか、子育てするんだとか、そういうことを思うようになっていたんだと思う。

保育士試験に絡む話だと、みてね在職中は愛着理論に強い興味があった時期でもある。子どもたちが自分自身は生きるに値する、世界は信じるに値すると感じ、いろんなことをしてみようとする力を得ていく、基本的信頼感を得るために、親子の関わりが重要だとされている。そこがこじれた人が立ち直るには、何が必要なのかを知りたくて今も積ん読していたりする。

思い - 子

子どもが好きというか、子どもたちが愛おしいという感情があって、上手に説明できない。一種の博愛かもしれないけど、なんというか、この子たち幸せでいてほしいなとか、そんな優しい気持ちにさせてくれる。もともと子どもが好きなんだと思う。

これは大学のプロジェクト団体の同期の子どもに、自分のご飯そっちのけで離乳食をせっせとあげてたときに確信したかもしれない。

今の段階でエンジニアをしてなければ、きっと保育士とか児童福祉系の仕事を目指していただろうとか、女の子に生まれていたら保育の専門学校に行ってたかもしれない(女子校が多い・・)とか、そのレベルでやりたい仕事みたいで、実は葛藤を感じていたりする。

まぁ実際子育て始めると相当ヘトヘトになって、ちょっと落ち着いたかもしれないけどw

学び

勉強したことのうち、とても印象的だったこと。保育は養護と教育からなるとされていて、結果的に教育の話にもつながっている。

自発性と個人差

保育所保育指針(学習指導要領の保育所版、保育士のバイブル)に繰り返し登場する単語に「自発」「主体」と「個人差」がある。

子どもたちは生活や遊び、他の人や自然を通して、世界のことを知っていく。大人が教えるというより、子どもが自分の力で育っていく、その過程に大人の支えや良い環境が必要とされている。目標とする発達の段階こそあるが、決まった内容を決まった時期に順番に「教える」わけではないところに特に、保育士の力が求められていると思っている。

(今日の日本の保育が倉橋惣三の誘導保育を基礎としているところも大きい。これは学びとして大きかった。)

一番印象的なのは、試験に必ず?出る喧嘩の仲裁。例えばおもちゃを奪った子を「叱る」としがちだと思うけど、試験的には、まずは子どもの気持ちを受け止め、誰が良くて誰が悪いと大人が決めず、子どもたち同士の対話を促し解決する手助けをすることで、社会性を育てる、とされてる(共感とかね)。

個人差の方は、指針では発達してほしい目標も書かれているけど、月齢・年齢などは目安で個人差に気をつけるよう念押しされていて、一人ひとりの「発達の状況」「生育歴」に合わせて保育することが求められている。例えば歩き始めも喋り始めも子どもによって大きく違う。

遺伝か環境か、経験主義か系統主義か

発達心理学や教育史で興味深かったのはこの対比。発達のほうは、「遺伝か環境か」は成熟優位説(ハサミを使えるようになるには手先が十分に起用になっている必要がある、など)と学習優位説(アルバート坊やの実験の例)に対応していて、現代では発達はこれらの相互作用で決まるとされているとのこと。

遺伝の発現に一定以上の環境が必要だとした「環境閾値説」が自分は一番しっくりきている。例えば「学力は遺伝か環境か」という問いはわかりやすいはず。「遺伝の真実」みたいな名前の本や記事が出回っているのであれだと思うけど、遺伝より環境のほうが大きいというのをよく見る(学力は親の年収に比例するという統計もあるはず)。

少し外れる話だけど、一人で何かができる・できないの間に、大人の支援や他の人の真似でできる、というボーダーゾーンがあって、それを発達の最近接領域(Zone of Proximal Development: ZPD)と呼ぶ(ヴィゴツキー)。テキストでは「乳児(〜1歳)の前でお椀でご飯を食べるフリをしてもハテナになるけど、2歳ぐらいになればごっこ遊びができる」という例を挙げている。ZPDにあることはいずれ一人でできるようになる伸びしろなので、ここに積極的に働きかけると良いらしく、自分はなんだかんだ意識している。

教育の方は概論的には、熊本大学の講義資料がとてもわかりやすい。ゆとり教育か詰め込み教育か、というのも関係あるけど、生活の中の課題を解決していくような学び方(デューイ:問題解決学習、とか)にするか、相互に関連する構造を持った学問を系統的に教えるか、みたいな話。経験主義と系統主義。

問題解決学習、発見学習、完全習得学習の違い&重要人物語呂合わせ | 保育士試験対策クイズ ~半年独学で一発合格!を応援ブログ~

ブルーナーは2つのバランスを取って、学んでることの本質、ものごとの関連性「構造」を「(子どもが)発見する」発見学習を提唱した、そしてそのプロセスは仮説検証の形をとる、とのことだけど、まだまだこのあたりの詳しいことは勉強できていない。いい例がないんですが、例えば光のスリット実験(縞模様が浮かび上がるアレ)をして「光は波長を持った電磁波なんだよ」って言われたときに、そういえば電波もそうだよなと思ったり、空気中を伝わる振動の波である音も同じように干渉するなぁということを思い出したり(「波の性質」への一般化)するような話だと思ってます。つまり「波」を理解できれば光の挙動を深く理解できる。自分はこれを「背景」「仕組み」の理解と呼んでた。

福祉の開拓者

最も印象的だったのは、糸賀一雄・社会福祉の父。この子らに世の光をではなく、「この子らを世の光に」という言葉は一生忘れることはないだろう。重度な知的障害を持った子どもたちのための施設(近江学園)を運営する中で、1952年の年報に保母さんが、発達の見込みがないからただただ終身保護するべきと考えられていた最重度の障害を持つ子たちが、ほんの少しずつだけど発達していくことに、「周りの人の心をとても明るくした」んだと記しているんだそう。

元サイトがぶっ壊れたっぽくてアクセス不能だけど、アーカイブからぜひ。 web.archive.org

↓は上の記事に出てくる落穂寮の貴重?な当時の記録。

他に児童福祉の父・石井亮次の岡山孤児院十二則とか、↓のとか・・、とにかく枚挙にいとまがない。

医療型障害児入所施設は、肢体不自由児施設と重症心身障害児施設だった。前者の方、戦前〜戦後にかけて、就学を「免除」され見世物小屋に放り込まれたりしていた肢体不自由児の治療と教育を目指した田代義徳、柏倉松蔵(柏学園)、高木憲次(整肢療護園)のお話。 #保育士試験https://t.co/kF1tQgdzRe

— ypresto@潜在保育士👶 (@yuya_presto) 2018年3月13日

ちなみに教育史の方では、終生苦労人ながらも教育の実践に徹したペスタロッチの不屈の精神に心を打たれた。 ペスタロッチの教育観と実践

その他

なんだかんだで厚生労働省がネットにアップしているPDF群に重要なことがたくさん書いてあったりした。 例えば授乳・離乳の支援ガイドでは何ヶ月からどういうご飯の上げ方をすればいいみたいな話がしっかり書いてるし、社会的養護の現状についてや児童養護施設入所児童等調査の結果を見ると、保護されている子どもたちや施設の実情が見えてきたりします(例えば、親元を離れて里親のもとや施設にいる子どもたちのうち、何らかの障害を持ってる子の割合が増えていて3割なんだとか、児童自立支援施設(非行などで行くところ)は5割に近いとか)。

あとWAM NETは児童福祉に関わる制度や施設をわかりやすく紹介してくれていたりする。福祉の制度は、社会保険などを除いて何らかの当事者にならないと知ることは少ないと思うから学べたのは貴重な経験と言えそう。

あとあと、保育の5領域「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」は頭に意識しておくと良いのかもしれない。

最後に、「子どもの権利条約」で子どもは守られるだけでなく意思を尊重するんだという話があることや「子どもの最善の利益」という言葉の重みは特筆したい。

ちなみに勉強したこと

途中から学びというより試験対策化したのがちょっとウッて感じだったけど、主として下記のようなことを勉強しました。

- 保育士とはなんたるや、保育所とはどういう場所なのか

- 保育の目的、目標、実際の中身

- 発達心理学(多分概論)

- 児童福祉、社会福祉、教育の、法、制度、歴史、人物

- 福祉については現状も

- 子どもの保健(体の発達や病気など)

- 食と栄養学(食育とか栄養素とか。細かくは覚えてなかったけど家庭科でやりましたよ!?)

- ピアノ弾き歌い

- おむすびころりん すっとんとん

お子を寝かしつけたあとなるべくとか、Twitterに書く内容すら勉強したことにしたりとか、徹底して勉強に割いた。 テキストは成美堂出版の「いちばんわかりやすい保育士合格テキスト」2016年度版上下巻を使った。ちなみに保育士試験の過去問アプリ(Androidの無料のやつ)がテキストの次にお世話になった。

主に↓の3つの対策サイトにお世話になりましたm(_ _)m

- 保育士の求人検索、WEBで保育園見学|保育士サポート.com

- 保育士試験対策クイズ ~半年独学で一発合格!を応援ブログ~ | 一問一答&穴埋めミニテスト(クイズ)と語呂合わせで楽しく学習して、短期間で一発合格へ! 働きながらや子育てしながらでも、スキマ時間でサクサク勉強できるサイトを目指しています(^▽^)/

- スゴいい保育|保育の必要な未来といまの声を届けます

なおエンジニアが保育士の勉強!?って感じはあるけど、ZPDとかエンジニア教育にも通ずるだろうしって感じの理解を最近し始めました。

保活に思うところ

やや政治的な書き方なので苦手な人は飛ばしてください。

日本の託児の始まりは、子守奉公(他の人の子どもの面倒をみる労働をする)に出された小学生女子の就学率を向上させるために子守学校が設置されたり、赤沢鍾美(あつとみ)の新潟静修学校に日本初の託児所が設置された(1890年)ことだそうです。

あるいは世界初の保育所と言われる「性格形成学院」は、産業革命のころの工場経営者であったオーエンが工場に保育園を作ることで、貧困がもとの児童労働からの解放や、親が仕事に目一杯で教育に手が届いていない状態を改善しようとした、という話があったりします(多分1800年ごろの話)。

「福祉制度だから親の勝手では入れない」という論も見ることはあるけど、子どもが良い教育を受けながら、女性が働いて自立し、収入の男女格差ないし貧困を脱するという選択肢を得るために保育が必要であることは、上に書いた話から明確なんだと思うんです。古くからあるこの課題への対応を福祉と言わず、何というのでしょう。

(これには結婚出産で「家庭に入ってくれ」と言われ、離婚後にパートタイムで働き続けた母のことも含まれているなぁと今思った。自分はそういうリスクを見てきた立場に立ちがちだけど、専業主婦を自ら選択してうまくやれてるならおっけーだと思う(まーくん・里田まい夫妻が例に挙げれそう)。)

自分は保活してみて、就活や受験みたい、かつ努力で解決されない、落ちると夫婦どちらか退職しかないという恐怖を感じたのが正直な感想です(ちなみに母親の年金(仮)みたいなこともやってて、1馬力だと生活無理そう)。

ちなみに最近こんな悲しい話もあった・・↓

高槻市、フリーランス&リモートワークの保育園からの締め出しが始まりました。失望しました、見過ごせないです。もともとなかった「個人事業主」の項目が追加され、フルタイムから一律-9点され、正社員でもリモートだと-3点されます。(後者は実は前から) #高槻市 #フリーランス #保育園入りたい pic.twitter.com/iujOt8ucz4

— ypresto@潜在保育士👶 (@yuya_presto) 2018年8月15日

みんなで議論して、良い状態に向かってほしいなというのが感想です。この国の未来のためにも。 ちなみに自分のマニフェストは↓

- 4月入園の廃止、通年化(就活みたいになってるのは新卒一括採用と似たシステムがまずいんです多分)

- 国が率先するように制度を変える(少子高齢化問題や男女格差の問題は地域行政じゃなく国レベルの課題なので)

- タワマンや大企業への保育所設置or負担を義務化(これはちょっと強制パワーがあるけど、前者特に切実です)

- 点数制度の見直し(落とすためだけの仕組みなので、例えばタワマンの1Fの保育園に(収入高いので)タワマンの人が誰も入れないみたいなジレンマが発生してるらしい)

- 公定価格の廃止か引き上げ(人が足りないのはカネの問題がほとんどだと理解してる、財源についてはきっとフローレンス駒崎さんあたりが無償化の経費と比較してくださってた気がする)

- 他にもあるかもだけど思い出せない

謝辞

今回勉強するにあたって、試験に近いときとかyomeがお子のお世話をたくさん引き受けてくれました(自分はyomeのTOEICのときにあんまり引き受けられてなかったのが後悔)。あと会社も雑なタイミングで休んだりして、とにかく後押ししてくれました。

m(_ _)m

まとめ

うちの赤ちゃんはあっという間に子どもって感じになりました。

追記:yomeに読みにくさと普段の子育てに関することは書かないのというご指摘を頂いたので次回はそれにしようかとw

就職、赤ちゃん、育休

フリーランサー、就職する

2017年12月末に子どもが生まれました。yomeの妊娠をきっかけに以前からお仕事を頂いていた株式会社コードタクトに2017年7月に就職しました。 この会社は教育現場、主に授業中に使うWebサービスを手がけてるベンチャーです。社内でよく教育の現場の話や未来の話をするような環境です。

フリーランスになった理由として

- プロジェクト単位でいろんな仕事をしてみたい

- 開発以外の領域(デザインやらリーンやら)もポートフォリオに抑えたい

- 福利厚生等に頼らず自分の力とインカムでやっていきたい

- リモートワーク・ダブルワーク(WLB的、リスクヘッジ的、パラレルキャリア的な意味合いで)

などと思っていたのですが、やってみると

- 「開発」以外の「何を作るか」的な領域に関わることや、チームビルディングといった比較的長期で大きなコミットを必要とすることは、なんだかんだフルタイムのほうが有利

- 以前から興味があった教育分野に力を尽くしたい(子ども関係という意味でも)

- 今のチームメンバーともっと仕事したい

- リモートコミュニケーションがかなり成功していて、かつフルタイムでも不遇なくフルリモート可能だった

- フリーランスだと育休給付金やもしもの時の遺族・障害厚生年金が出ない(子ども的な意味で)

- フリーランスだと保活が不利(しかし現住所では結局在宅勤務だとフリーランスと一緒扱いでした)

などなどの多数の観点から、やっぱりフルタイムのお仕事を中心に据えることにしました。きっかけは妊娠ではありますが、前者3つに悩みが出ていたタイミングだったので、妊娠がなくても就職はしていたかもしれないなぁと思っています。

oO(ちなみに2017年急にいくつかの会社から「リモートワークOKで」と声をかけられて、あるいはリモート導入という話を聞く頻度が上がって、個人的にリモートワーク元年だと思ってたりします)

yomeの出産

立会い出産しました。yomeには「血を見て倒れるんじゃ」(包丁で指切って前科あり)と言われてたけど、その時に限って全然大丈夫でした。 そばにいてあげることしかできなかったので、コウノドリ(ドラマ版)で予習してた雰囲気やその日の助産師さんの指導を頼りに、陣痛が来るのに合わせて一緒に息整える掛け声とかしてた。

↑このときお医者さんチェックで一旦退室、涙目でツイートしてた男子、こんなにも無力

— ypresto@💻👶🧑🍳🌈 (@yuya_presto) 2017年12月27日

生まれてきた赤ちゃんは、あったかくて、愛おしくて、だいすきだよってずっと言ってた。今でこそ慣れたけど、この時のこわれちゃいそう感はすごかった。

いろんな人に祝ってもらって、自分もとてもうれしかったし、この子にとってもきっと幸せだろうな、いつか話したいな、なんて思った。

育休

実は少々強引に育休の約束を取り付けて就職させて頂きました。慌てたのは前職退職が2016年7月の中旬で、育児休業給付金は転職・退職前の分も含めて過去2年間に12ヶ月以上しっかりと働いていることが条件なので、この条件をクリアできる期限が2017年7月に迫っていたのもあります。(なお入社後1年経たないと育休申請を拒否可能と就業規則に書いてある会社も多そうなので要相談)

社内初(社員10人とかだし)の(戸籍上の)男性による育休だったので、厚生労働省の両立支援等助成金(自分ではなく会社に出る)をいっぱいアッピールして申請してもらいました。 「出生時両立支援コース」というやつ(平成30年度もある)だけど、これは男性も育休とれますよ!と周知したり、管理職に育休取得の研修をやったりするだけでOK。それで社内初の男性育休(最低日数あり)取得者が出ると、ななななんと、中小企業なら57万円がもらえちゃう・・! ただし、次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画(くるみんマーク申請に必要なアレ)を助成金申請前に提出する必要があって、育休取得率何%を目指します、とかを書いて届け出なくちゃならない。コードタクト社のはこれ。あと育休の規則が未作成の会社はそれも作成する必要あり。中の人に相当頑張って書類やら作っていただいていたのでありがたかったです。これ、最初に通れば1年に1回、別の育休男子にも約14万出るので、絶対掛け合って申請しておくべき(その趣旨から、後からは申請できないよ)。

育休や助成金の情報はかなり前(もはや妊娠がわかるより前かも)から調べていたのがだいぶ役に立った。手続きを綿密に進めねばならず少しずれ込んだりしたけど無事に1月中旬より2ヶ月半の育休を取得しました。

お産というものは壮絶で、今回こそ短かったけどyomeの消耗はすごかった。産後1ヶ月までは水仕事(料理、洗濯とか)をしてはいけないという言い回しがあるけど、回復遅くなるらしいし1ヶ月とは言わず絶対ダメ。最初の方はほとんど擬似的主夫として家事と母乳以外の育児に奔走した。はっきり言って、里帰り出産等フルタイムで親の助けが得られる場合を除き、パパの育休はほぼほぼ絶対だと感じた。例えばこんなことやってた。

- おむつ替え(MAXで15分に3回w

- 哺乳瓶でミルク作ってあげて、洗って消毒

- 料理を作って後片付け

- 買い物に行くorネットスーパーの注文

- ゴミ出し

- ルンバのためにお部屋を片付ける

- 洗濯をする(普段苦手だけどこのときはがんばったw

- 子守唄を歌って寝かしつけてあげる

- 沐浴(苦手だったwけど今はお風呂一緒に入ってる

- 夜勤(夜中起きたときのおむつ替え)

何度おっぱいがほしいと思ったことかw。あとよく言う話だけど、Amazon、出前館or楽天デリバリー、ネットスーパー、ルンバ、食洗機、レンジ哺乳瓶消毒器は最強の味方。この辺は別途記事書く。

エンジニア、保育士試験を受ける

書く時間が確保できなかったので保育士試験の話は次回で・・。あと保活の話も書きそう。

追記:ここではわたしの性別については言及しませんが、「出産していない親」と読み替えてくださいませ。

そういえば「男性育休」じゃなくて、産んでない人の育休というのをうまく言葉にできると、多様な家族の形を包摂できていい気がしてきた

— ypresto@💻👶🧑🍳🌈 (@yuya_presto) 2021年4月25日

予告

保育士試験を受けます。保育士試験の受験票届いた。迫ってきてる。 pic.twitter.com/ALK2rxLGi3

— ypresto@育休明け&保育士試験 (@yuya_presto) 2018年4月9日

これが終わり次第、子育てとか育休とか近況とかいろいろについて書く。

高円寺の思い出(ごはん・カフェ情報)

高円寺にはこれあったんだけどこっちにはないよなぁ・・っていう懐古厨みたいな状態がわりと継続しているので、せっかくなので高円寺のおすすめ情報をそのままアウトプットしようかなというアレです。完全に個人的趣味なので偏りはご容赦ください。高円寺は食べ物がすごいぞ・・! (なお距離感はJRの高円寺駅を基準にしています。いずれも2016年7月までの情報です。)

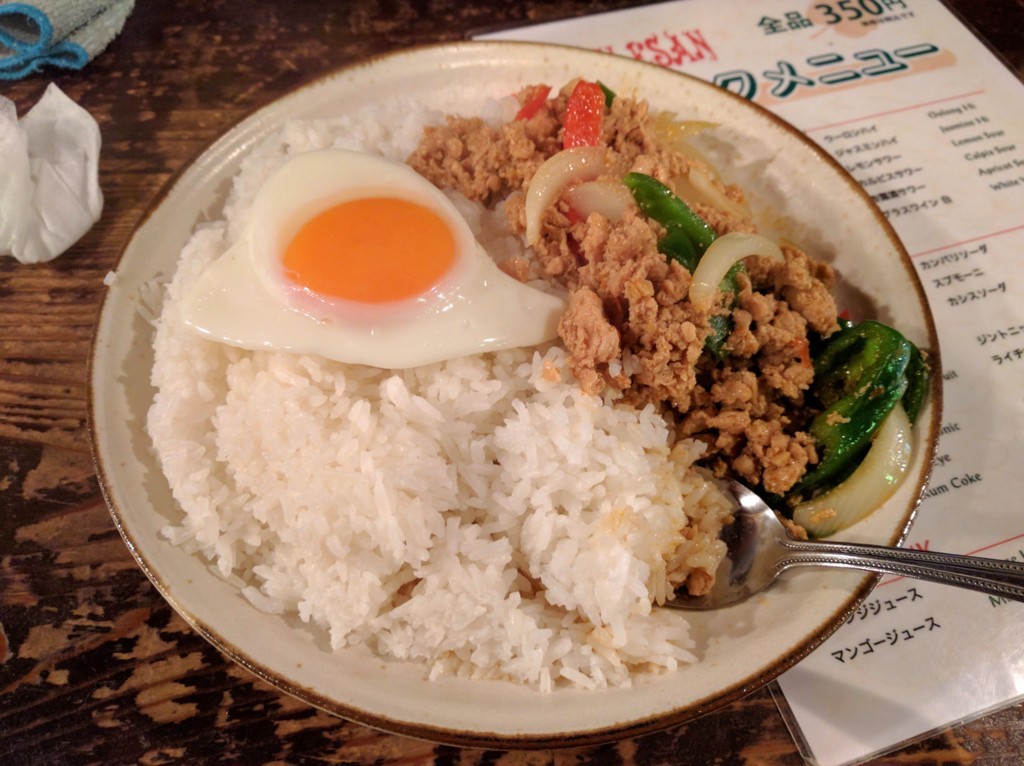

バーン・イサーン

pal商店街入ってすぐのタイ料理店。この店のせいでタイ料理のハードルが上がりすぎました。

- (カフェ風とかじゃない)ちゃんとタイ料理でおいしい

- ランチはグリーンカレー550円、ガパオ600円、大盛り+50円みたいなもはやありえない価格設定

ホロホロの鶏肉のグリーンカレー vs シンプルなガパオでいつも悩むやつでした。 夜は飲み屋スタイルでいろいろ食べれてそれもよい・・! なお、タイ料理でありがちなおしゃカフェではないので、狭くてガヤガヤしてます。

この店に互換性がある店はもしかしたら関西に存在しないかも。ポイントの両方を満たす店を東京ですら見たことがない・・。

中華そばJAC

個人的に高円寺のラーメン二強と思っている店その1。徳島ラーメンの概念を教えてくれたお店。

- (豚骨ではない意味で(多分醤油))濃い目のスープがトガってて、ごはんが著しくすすむ

- しっかり味付いたバラ肉おいしい

- 通常700円、煮玉子入り800円、さらに肉も盛って900円、大盛り無料という良心的な価格設定(いずれも2016年当時)

ご飯(100円)は必須アイテムです。生卵は途中で割ってお肉と一緒にどうぞ。 なお、夜の営業が不定期にお休み(終了?)になるので、開いてなかったらリトライしましょう。ただし高円寺駅からは約10分の距離でちょっと遠いめ。 このお店が徒歩2分程度の位置にあったのQoL高すぎたw

徳島ラーメンというもの自体がそもそも大阪に少ないけど、「東大」というお店が十三や道頓堀にあるらしい。まだ行ったことないな。

田ぶし

二強その2。豚骨系にきめ細かい魚粉が入っています。煮干し系とかみたいに口に破片が残る感じがないのも好き。

- 絶妙なバランスがやみつきに、あっさり系豚骨+魚介コク&香りっぽいやつ

- あのスープに穂先メンマなのが地味においしい

- 790円、大盛り無料で良心的

行った回数増えるほどまた行きたくなってしまう魔性(出典:お店の通販)感。駅に近いところもよい。

最近やってた阪急・阪神・大阪市営地下鉄の「ラーメン味くらべ」企画に魚粉たっぷり系ラーメン載ってたから行ってみたい。

その他のラーメン屋さん

- JACよりも濃いーのを駅チカで食べたければ「肉玉そば おとど」 スタミナ系

- 夜遅くにラーメン食べたくなったら「らーめん一蔵」 辛いやつ+野菜か普通のやつがいい

- あんまり行けなかったけど、ワンタンの「麺屋はやしまる」もおいしかった

- 同じくだけど、脂まみれになりたければ「じゃぐら」

- なお自分は野方ホープは舌に合わなかった><

トリコカレー

↑はランチのチーズとささみ?のカレー+鶏皮、900円。定番メニューの写真がなかった・・。

カレー屋さんの概念が変わります。濃いめのカレーが好きな人はぜひ。

- お好みで薄めるためのだしまでついてくるほど濃厚な鶏だしカレー

- (ランチじゃない)定番メニューはいろんな野菜たっぷり素朴な甘み

- 鶏皮トッピング無料が地味にうれしい

- 「ガリタ出没注意」のマークがついてることもあり大盛り

男子は大盛りすると、当時相当大食だった自分でも苦戦したので要注意。普通盛りで十分大盛りの量ですw こちらも高円寺駅から10分強と少し遠いめ。

このタイプの味を出すカレー屋さん、大阪どころか他で見たことない・・。

中華料理 天王

なんと、写真撮ってなかった><

- 安くておいしい庶民的(日本的)中華

- 野菜シャキシャキ

- お腹いっぱい

ちょっと年配のご夫婦で切り盛りしてる。シャキシャキのレバニラ(&もやし)定食(650円ΣΣ)とかをいつも食べてた(サジェスト出たからレバニラ人気かも)。 (なおスープが塩分ちょっと濃いめです) おばちゃんといろいろ話してまた来ますねって言ったっきり行けてないんだよなぁ・・。

こちらはお近くにも互換店あるかもしれないけど、このクオリティが出せるだろうか。 このお店は高円寺近郊に住んでいた先輩(ちなみに退職記事でサプライズを用意してくださっていた先輩です)に教えていただきました・・!

アール座読書館、エセルの中庭

↑アール座読書館

これは多分相当穴場なので絶対紹介したかった。この感性の人少ないかもですが、必ず一部の層には刺さると思っています。多分内向的な人ホイホイ。

アンティークで別の国のような内装に暗めだけど温かい照明で、心が落ち着いてどこか優しい幻想的な雰囲気、って感じのカフェです。本があって静かにすごすアール座が2Fに、しゃべっても大丈夫で朗読が流れてるエセルが3Fにあります。

おすすめはもちろんアール座。静かな中に水槽の音色が広がっていて、好きな本を選んで席で読むことができます。思いがけない本との出会いがあるかも。 席の引き出しの中にノートがあって、いろんな人がいろんなことを書いてます。座る席はランダムなのでまさに一期一会。

写真ほとんどなかったので↓からぜひ。

このお店は著しく個性的で多分互換店などない・・。 関東在住のお友達に教えてもらいました!が、その少しあとには引っ越しが決まってしまったので数回しか行けてない>< 東京行ったとき可能ならなるべく立ち寄ってます。 ちなみにお友達によると銀河鉄道の夜がモチーフになってるそうです。自分なんとなく宮沢賢治好きっぽいので完全に刺さってる。

ベイビーキングキッチン

うっかり忘れてたけどジブリファンは必ず抑えておくべき店。 (ちゃっかり)ジブリ飯が振る舞われるカフェです。必ず、思わしげな名前のメニューを注文しましょうw おなじみのあのキャラクターが食事と一緒に出てくるかも!? いいですか、かわいいは正義です。繰り返しますが、かわいいは正義です。

このお店は近くの学校に通っていたことのある大学(関西)の先輩に教えてもらいました・・! 互換店ってか名古屋にジブリのテーマパークができるらしいの楽しみだ〜〜。

小杉湯

高円寺駅から歩いて10分くらいの銭湯です。この間テレビに出てたらしい?てか中でフェスやってたらしい??

温冷浴の聖地ってどっかに書かれてた気がするけど本当にそう思う。 熱いお風呂、ぬるめのお風呂、良い温度の水風呂があるので、いい感じに体の温度を整えながら温冷浴できます。脳みそがリラックスしてふわーってする感じで最高ですよ! これを実現できる銭湯を他に見たことないので関西で誰か知ってたら教えてください。

なおフェイスタオルだけで体ふけるなら手ぶらでも全然大丈夫です。 あと「回帰水」とかいう謎の設備が宣伝されてるのはご愛嬌ですw

ピアノ@和田区民集会所

個人的おまけ。

愛してやまなかったピアノ。いや、本当に愛してすぎて最後に弾き終わったあと泣いてたんで、それくらい愛着があったんですw キラキラとした素敵な音色でした・・(利きピアノはできませんw) 高円寺駅から自転車で15-20分くらいの距離にあります。朝の3時間で1300円(うろ覚え、ピアノ代込)は破格でした。なお杉並区民ならどなたでもお使いになれます。 (ちなみにセシオン杉並よりこっちのほうがいいピアノだと思います)

特に土日のお昼にいる陽気なおばちゃんにお世話になったのもいい思い出。 互換っていうかお近くの公民館で借りれるかもしれないので、ピアノ触ってみたいけど習う買うには早いとかの人はぜひ。

また大作になっちゃったのでこんな感じで以上です!高円寺近辺の人、これから高円寺住みたい人はぜひぜひ!

結婚とアジャイル

この記事は妻・夫を愛してるITエンジニア Advent Calendar 2016の7日目です。出遅れすみませんでした。 それから先に謝りますが趣旨にのっとり過激なノロケ成分が含まれます。

自己紹介

- 私:今年6月の結婚をきっかけに東京→大阪に引っ越して、リモートのフリーランスをやってます。

- 妻:(同上)、リモートの広報、総務的なことをやってます。エンジニアではありませんが情報系卒です。紆余曲折あって、私のクライアントな会社に就職しました。

感電

妻はとにかく合理的でないもの、美しくないものに敏感です。このアプリ・サイト、UXどうなんみたいなことをよく言います。その影響でエンジニアになるべき素質を持ち合わせながらその道に踏み込まなかったような人なのです。

それから妻が先日某社のSlackで放った発言です。

この後「分解とかするのは感電者という偏見があります」という同僚の指摘が続くのですが、確かにかのACの法則でいう感電者と言って過言ではないかと思われます。なお実際AC100Vではないものの感電経験者です。

そもそも、大学のとあるプロジェクトの部屋にこもって独り言を放ちながらサーバをいじくり倒してるコミュ障に、帰りの方向同じだし一緒に帰ろうとか言う時点でいろいろと感電者なのです。(

自分は妻のそんな視点から話がはずむのが楽しかったりします。

新婚

最近妻が新婚生活のイメージと違うと苦笑しながらよく言います。忙しいのもあるけど、お互い「結婚」の前後で「人生の幸せのピーク」を迎えたりしないタイプなのだと思います。(もっとお出かけ連れてけというマサカリなら何本も受け止めていますw

そんな妻との新婚旅行先はこちら。

「ヨーロッパとかもあるけど、あなたとしか行けない場所がいいと思ってコンピュータ歴史博物館行くと決めていた!」とのリクエストにて。

初めて実物のApple IIを見た感動と、スタンフォード大学に足を踏み入れたときのこの投資規模には絶対勝てないという悔しさを噛み締めながら帰国する感じでした。(もちろんGoogle、Apple、Intel、etc…やhp Garageにも行ってきましたよ!)

ちなみにハワイとかサイパンとかはみんな行くからと敬遠してました。とにかく他の人と同じなことをするのが嫌とのことで、Mac信者なのにそれが理由でiPhoneを敬遠してます。

宣言

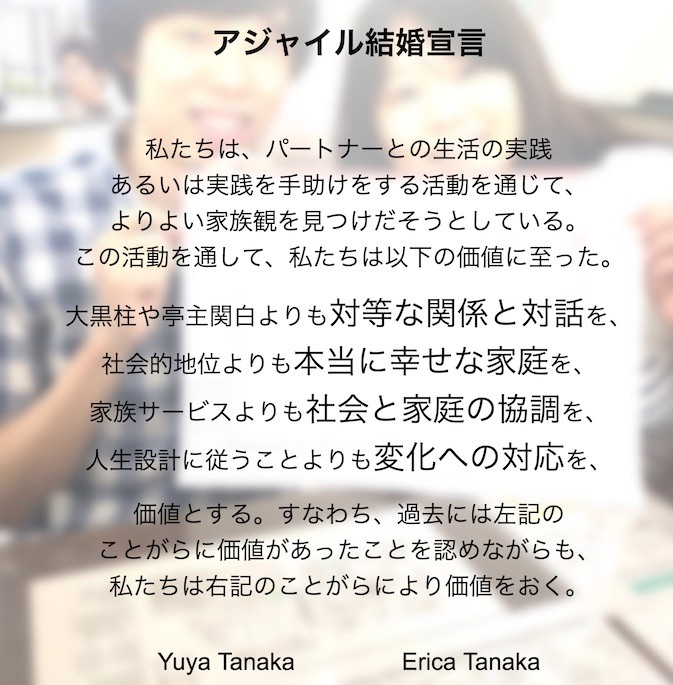

そんな妻と結婚観を話し合ってきた中で、こんな「アジャイル結婚マニフェスト」を書いたりしました。

アジャイル結婚宣言 (元ネタ:アジャイルソフトウェア開発宣言)

自分たちの親たちが結婚生活に事実上失敗したことから学び、既成の結婚観や外圧にとらわれず自分たちの価値観や「幸せ」を追求し、かつ同時に社会にもアウトプットしていこう、ということを再確認し合ったのでした。

実際のところ計画や振り返りのタイムボックスをなかなか確保できていないのも現状ですが、家事の見える化とかうまく手を付けたいです。ちなみにチャットはGoogle Hangout、買い物管理はGoogle Keep、もちろん端末はお揃いのNexusです。あと家庭内Trelloも設置はされています。

結び

つらつらと書いてしまいましたが、そんなわけで付き合い始めて8年目、結婚してから1年目です。

たまに喧嘩もするしマサカリ飛んでくるwけど、表情も愛情表現も豊かなあなたのことが

すき。

自分の技術的ルーツ

以下、(エンジニアが言うところの)ポエムです。技術カラー強すぎてごめんなさい。

下記は前職の元(上司の)上司の方の投稿なのですが、もう思うところしかなくて。自分も同じように書き始めてしまいました。

遊びの延長で仕事を受けたらお金もらえたし、これじゃヤバイのかなと思って、力仕事や単純作業系のバイトもしてみたけど、全く面白くなくて、結局教えることくらいしかおもしろいことはなかった。 社会人になると、遊びに近かったことが全部基礎体力になってた。 たいていの遊びよりはるかにおもしろい学習ってやつを「つまらないもの」って偏見を植え付けて、辛いことに耐えることが正しい価値観だと植え付ける装置が学校だと感じた。 たまたま、俺はそれよりおもしろいものがあって良かった。

小学生のころ

どうしても暗号化ソフト(なぜ?)を作りたくて、最初は暗証番号を入れるだけのやつを作り、でも生データ見れちゃうよねって思ってボタンポチポチで発見したVBA(オフィスについてるBasic)作ろうとしたのが最初だった。確か友達の家のPCでやってたが、その後家にWindows 95のPC(懐かしのDESKPOWER、HDD 2GB)が設置されて自分の方向性が確定した。→追記:多分FMVS21671というモデル(1997年発売)だったので、小4だと思ってたけど小2のときだったようだ。

記憶に残っている限り自宅のPCではdllやらexeやらポチポチしていて、親いわく何度もリカバリしたらしいが怒られた記憶がないし、そもそも当時のPCをそれだけ自由に使わせてくれた親には感謝しかない。あとおじ?に懐かしのNorton Utilitiesやら強そうな装備をインストールしてもらいさらにシステム感がパワーアップしましたとさ。

中学生のとき

ちゃんとプログラミングしようと思って(暗号学とかの知識もなく)HSPという言語で雑な暗号化フリーソフト作って懐かしのVectorに載っけたらPC関係の雑誌の新着欄に載ってすごい喜んだ。 (あ、今思い出したけど、雑誌は親が買ってくれてエロい2次元コンテンツがあるところはホチキスされてたww 興味なかったけどw)

同じ頃、今は亡き金子さんが逮捕されたニュースを聞き、技術的にすごいと聞いて興味が湧いて自分でもP2P的な通信ソフトを作ってみようとした。できそうじゃん?という"根拠のない自信"だけを頼りにイントラネット上で隣り合ったホストにつなぎ合わせてリング型の通信路(無意味じゃんw)を作ってチャットする実験を、パソコン授業の自由時間に同級生のPCに配って繰り広げて、そのときの先生には褒められてたな。

残念ながらITな仲間がほぼいなかった。「私のしごと館」の職業体験で「プログラミング」を選んだら最少催行人数を下回ったのをよく覚えてる。だから高校で仲間を見つけようと思ったんだった。

このころ社会の先生の前で学校のPC使ってたら「何か悪いことしてないだろうな?絶対にダメだからな??すんなよ???」みたいに前のめりに言われて冷ややかな目線を送ったのはいい思い出。

高校生のころ

自作PCが全盛期で、無料のレンタルサーバ(たぶん自宅)を借りてHP作ったことが転じて、自分も入学祝いをかき集めて自宅サーバで無料レンタルしてた。PF-X.NETという有名な無料レンタルサーバがあって憧れてたんだけど、最近終了したみたいで哀愁を感じる。10年以上の運用、本当にお疲れ様でした。

それが発展して、当時のWindowsじゃうまくいかないこと(権限管理とか、安定性とか)をLinuxでできると知ってFedora経由で(最適化こだわりすぎて)Gentoo Linuxの世界へ入っていき、ドキュメントの日本語訳とかを少しだけやった。このころ(10年近く前)カーネルの設定をいじくっていて見かけた"cgroups"が最近になって仮想化のLXCとその上で動くDockerに化けたことを考えると胸熱。

(人生で一番低レイヤな事やってた時期なので読み飛ばしてください・・) 自宅でやるレンタルサーバでも高信頼を実現するにはと考えて、HAや負荷分散のストレージ層〜ネットワーク層〜OSをいろいろと調べたり実験したり。 例えば、Apacheはsuexec(共用サーバ向けに、ディレクトリごとにCGIを実行するユーザIDを変える)はmod_phpだと使えない(ApacheのユーザIDになる)ので、mod_fcgiを改造してFastCGIとsuexecを組み合わせて解決しようとしたり(ここでC言語大量に読む)。自宅だしサーバいつ落ちてもおかしくないので、DRBDでホストをまたぐRAID1を組んで、その上にRedHatのGFS(not Google)という複数ホスト同時mount可能なファイルシステム載せたり(今考えるとどうみても無茶w)。DRBD的なものは今Amazon RDBに使われてるようなのでこれも胸熱。

あとなんかYahooチャットに出入りしてて、荒らしと業者がいっぱいいたから拙い対策ソフト作って純粋にすごいとほめられてうれしかった(主さん、元気にしてるかな・・)。

残念ながら高校ではスクールカースト最下層という感じで、「ハッカーと画家」に出てくる学校生活みたいなものだった(追記:オーケストラ部は楽しかったぞ)。P2P地震情報というソフトのチャットルームが転じた2chのIRCに入り浸っててオタクランゲージになってたのは否めないけどw エンジニアを志してる人は見つけられず、仲間を大学に求めるため、あるいは高卒で就職するために休み時間も基本情報や入試の勉強して、基本情報は2年のときに合格した。この頃の気持ち↓

『今はいじめられてるけど、いつか見返してやるからな!』うわーーー渡邉真人さんのこれわかりすぎてやばいこれは。片親、ハッカー仲間なし、ハマりすぎて勉強とか共通点だらけ。 >> 成金エンジニアと伊藤直也さんに、お金を稼ぐ方法を聞いてきた https://t.co/htt3S7ZEpS

— ypresto@💻👶🧑🍳🌈 (@yuya_presto) 2016年10月13日

学校に絶望して自ら孤立を深めてた3年の暮れに先生と基本情報について話してたとき、(誰だったかは忘れてごめん)クラスの女子にこんな感じのことを言われたんだ。「そんな難しい資格取ってたんだ。すごいやん、頑張ってたんだね。」 人間って単純でほめられたらうれしい。やってきたこと間違ってなかったんだという気持ちになったよ。ありがとう、本当に。(あと、このころ孤立を解こうとしてくれてた女子陣にも感謝してる。)

このころの情報の先生兼オケ部の顧問にコンサートのチラシをInkscape?で作って持ってったら、英単語のミスを頭ごなしに否定されてWordかなんかで同じやつを1から作り直されて、プライドか何かですかーと思ったのもいい思い出(先生、授業中になんか言ってた基本情報技術者、在校中に取りましたよ)。

大学生のとき

前半は残念ながらまた情報系仲間には恵まれなかった。情報工学科なのにプログラミング初心者で書けませんという人が多かった。RDBの授業の進みが遅かったので、同志社ローム記念館プロジェクトでPHP+MySQLでシステム作るやつの内職してたら後ろがざわついたり。また休み時間も勉強して今度は応用情報とネットワークスペシャリストに連続合格したり。ちなみにyomeとの出会いもプロジェクト。家が二人とも大阪で、はじめて一緒に帰った日に応用情報のガリ勉に付き合ってくれたことをよく覚えてる。

あああと、そのPHP+MySQLのシステム作ったことで自分のWebフレームワークやきれいなコード、汚いコードに対するセンスが身についたかもしれない。プロジェクトでの開発をサポートしてくれてた企業の方から「(知識がない)他の人がわかるように(フレームワークの機能を使いすぎない)簡単な書き方をしよう(=O/Rマッパのクエリに生SQL書こう)」と言われたけど、本当の簡単さはその機能や仕組みを学習し、(複雑すぎない範囲で)それを活かした設計・実装をすることだ、とこのとき理解したんだ。

同志社ローム記念館プロジェクトでは他にもNyARToolkitを使ってARの展示やったり、ペイントで色を塗りつぶしたらその年のMVPが浮き上がる画像を作るソフト書いたりしたっけ。

その他にも、(一部高校かも・・?)負荷分散、特にL3, L7ロードバランサとかDSRとか調べまくってた。そのころ気になってたVIVERを作ってた古橋さんは今ではfluentd、msgpack、Treasureな世界に名だたるエンジニアなので尊敬しかない。LinuxのTCP/IPスタックを書き換えて特殊なパケット使えばL7でもDSRできるようになるんじゃとコード読んだりしたけど、ちゃんと勉強してボツに。流れで、TCP/IPにハマって詳解TCP/IPを借りて熱心に講義を聞いてると、このときの先生は(研究者になると思ったようで)とても丁寧に教えてくれた。それで最終的にネットワークスペシャリスト受けたんだけど、試験の当日の早朝にLinuxマシンでスパニングツリーを実験してみて動いたー!とかやってたら、それが問題に出て合格したり。3年くらいのとき、バイト?の翌日にテストに遅れて、少し前に(お金なかったし)大学院行きませんって伝えてたこともあってその先生には勘当?されちゃったけど。

このころはセキュリティの勉強会のまっちゃ139にお邪魔したり、オープンソースカンファレンス見に行ったりしてた。91世代という界隈グループで城崎温泉行ったり、ネットワーク関係勉強してるって知った先輩が、京都大学(今は立命)の先生を紹介してくれたり。どこで知ったかセキュリティキャンプの卒業生がすごいぞと思って、仲間作りたいと思ってキャンプに当時あったプログラミングコースのLinux組で参加したりもしたけど、事前にSNSで連絡取ってなかったり当時のコミュ障であまり仲間に入れなかったのが無念。。でもLinux Kernel Watchが大好きで著者の小崎先生に会えてめちゃくちゃ感激したのはよく覚えてる(ビュッフェでおいしそーと言ってたおかずの最後の1つ取っちゃって「ぎゃーー!!」と言わせてごめんなさいでしたw)。

ここでエンジニア人生の転機が訪れる。入学する前は技術のニッチ性もあってがっちりしたシステム系の会社に行くと思って「デスマーチにならないためのソフトウェア工学だ」とか謎に思ってたけど、ある時そういうガチガチさなしで華麗にWebサービスを作る id:r7kamura の姿を見て未来はこっちだって思った。r7kamuraは前述のプロジェクトの1つに参加してたのだけど、そこではみんなでソースコード書いてて、ようやく仲間感がで始めた(もうその頃には開き直って一匹狼で戦うことを覚悟してたけどw)。そしてそのメンバーで和歌山・白浜でやってる情報危機管理コンテストで優勝もぎ取ってきた。

このころのサーバが起動しなくなった〜どうすりゃいいんだ〜〜とか頭抱えてた研究室の先生に「それLive CDとかでなんとかなりません?」と言ったところふてくされた顔でスルーされた(けど直してた)のもいい思い出。

社会は厳しくない、むしろ優しい

社会人になってからはもう任されるままに好きなだけコードを書き続けた。最初の先輩が優しくて好き勝手やっててもなんでも相談してくださった。最初の上司も、その次の上司も、さらにその次の上司も、そして最後の上司と会長も、仕事に関して自由を与えてくれる人で特に技術に関してはすべて任せて頂いていた。技術研修では冒頭の元(上司の)上司に、リーダブルコードやらOOPやらの手ほどきを受け、その内容で自分のコードの「良さ」を見る目に対して一つの基準を与えていただいた。それからひたすらVimの設定書いてみたり(1500行近くなったのに今じゃAtom教・・)。VimやらAndroidやらの勉強会参加したり。JSをレビュー(怖い人だったらしく・・ごめんなさい・・w)しまくったり。Qiita書きまくったり。チームメンバーの「これやってらんねぇ」を聞いてXcodeプラグイン書いたり。切磋琢磨する仲間にも出会えた。

この時点でもうなんの壁もなかった。最初の少しまとも?なプログラミングから10年、ようやく自分の欲してた環境に身をおくことができた。10年という時間はどれほど長かっただろう。大学生は夏休みとか、社会出たら好きなことできないとかいうけど、むしろ社会出てからのほうが好きなことをできてる。高校のスクールカーストや大学の研究室への缶詰に比べると、自分の周りの社会ははるかに優しい。

(まぁ一歩間違えたらWeb側に行ってなくて、ちょまど氏みたいにコード1行も書けない会社に就職してさらに苦しんでたかもしれないと考えるとゾッとするけどね・・w)

懐古すぎて何書こうと思ったんだったっけ状態だw ああ、そうだった。結局、何かをやろう、何かを解決しようとしたときそれをとことん学ぶことが楽しくなっていたという感じで、そのことが自分のIT系にもIT以外の活動分野にも関わってきていたりする。保育、教育、SOGI、そのあたりもそんな感じで踏み込んだ世界だ。英語で書くことも、Skypeで外国の人とチャットしたとか、今は亡きTetriNET2という超高速テトリス対戦ゲームで相手をフルボッコにしてdamn u!!! XDとか言われまくったとかで慣れたようなもんだし。そしてそれは基本的に(小中高の)学校ではなく自分(たち)で手に入れたものだ。

学校教育については思うところありすぎるけど今回懐古で書きそびれたので次回で。何にせよ「勉強」「学校」が教育によって「つまらないもの」「苦しいもの」になるのは激しく害悪だと思う。自分にとって「おもしろいもの」が分かってる人が自らそれを学んでいけるよう、一人ひとりにあった教育ルートがほしいと切に願う。

そして自分と同じようにエンジニアを志す人たちに、(当時の(逮捕されるべきでなかった)金子さんのように)自分が道標となっていくことができたら、自分はエンジニアとしてきっと最高にうれしい。この世界にとって足を踏み入れる人にとって、楽しくてしょうがないだけでなく、この先壁が少しでも減ることを願いつつ、この駄文を締めくくっておく。

(※なんで高専に行かんかったんやとか、なんで(界隈関係者の多い)筑波とかに入らんかったんやとかはありそうなツッコミだけど、その時はまだそういう情報を持ってなかったんすよ・・。あと金なくて下宿不能だったしなぁ。)